リソソームとは

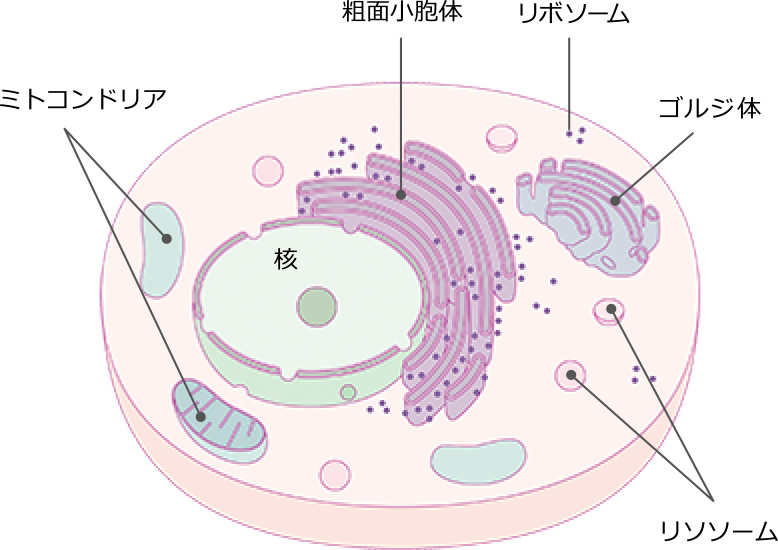

ヒトの細胞の中には核やミトコンドリアなど、たくさんの小器官があります。

細胞小器官は体を保つための大切な役割を、それぞれ持っています(図1)。

リソソームは細胞小器官のひとつです。

細胞内でいらなくなった老廃物などを、さまざまな種類の酵素を使って消化・分解するはたらきを持ちます。

図1:ヒトの細胞

ライソゾーム病が発症する理由

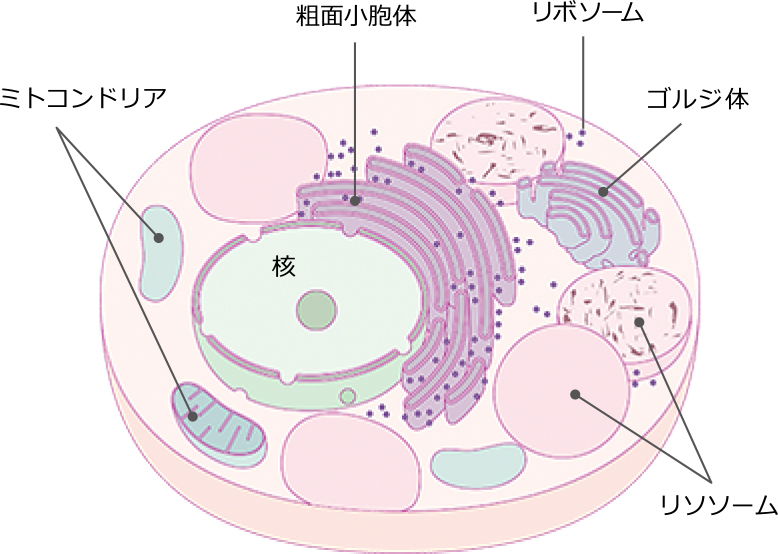

遺伝子の変化により、酵素が十分にはたらかない、または欠損しているために、本来分解されるはずの物質が細胞内に溜まってしまうことが原因です。

消化・分解を担う酵素が十分にはたらかず、本来分解されるはずの老廃物などがリソソーム内に溜まって(図2)、全身にさまざまな症状が現れるようになります。

蓄積する物質や欠損している酵素の種類によって症状や発症時期は異なります。

図2:ライソゾーム病の患者さんの細胞

ライソゾーム病の種類

ライソゾーム病には、60ほどの疾患があることがわかっています。

どの酵素がうまくはたらいていないかによって、さまざまな種類があります。

例えば、α‐ガラクトシダーゼという酵素がうまくはたらいていない場合、「ファブリー病」になります。

指定難病に認定されているライソゾーム病は、医療費助成の対象になっています。

小児慢性特定疾患・指定難病対象疾患に指定されているライソゾーム病31疾患

(2025年10月時点)

- ゴーシェ病

- ニーマン・ピック病

A型、B型/酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症 - ニーマン・ピック病C型

- GM1ガングリオシドーシス

- GM2ガングリオシドーシス

(テイ・サックス病、サンドホフ病、AB型) - クラッベ病

- 異染性白質ジストロフィー

- マルチプルスルファターゼ欠損症

- ファーバー病

- ムコ多糖症I型(ハーラー/シャイエ症候群)

- ムコ多糖症II型(ハンター症候群)

- ムコ多糖症III型(サンフィリッポ症候群)

- ムコ多糖症IV型(モルキオ症候群)

- ムコ多糖症VI型(マロトー・ラミー症候群)

- ムコ多糖症VII型(スライ病)

- ムコ多糖症IX型(ヒアルロニダーゼ欠損症)

- シアリドーシス

- ガラクトシアリドーシス

- ムコリピドーシスII型、III型

- α-マンノシドーシス

- β-マンノシドーシス

- フコシドーシス

- アスパルチルグルコサミン尿症

- シンドラー病/神崎病

- ポンペ病

- 酸性リパーゼ欠損症

- ダノン病

- 遊離シアル酸蓄積症

- セロイドリポフスチノーシス

- ファブリー病

- シスチン症

患者会・支援団体等

医療機関での遺伝カウンセリングや各都道府県にある難病支援相談センター、患者支援団体などの相談・支援先があります。

- 難病情報センター

- https://www.nanbyou.or.jp/entry/4063

- 日本ライソゾーム病患者家族会協議会

- https://j-lsd.com/

NP-NN-JP-00030925

2025年10月作成